Paper, Vorträge, Proceedings, Buchbeiträge, Patente

Publikationen

Auszeichnungen und Preise für Mitarbeiter des IFG

Preise

Alle Mitarbeiter des IFG in alphabetischer Reihenfolge

Mitarbeiterliste

Schaffung disruptiver Innovationen für eine nachhaltige Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Energie, Wasser und Kommunale Infrastruktur.

KIT Innovation HUB

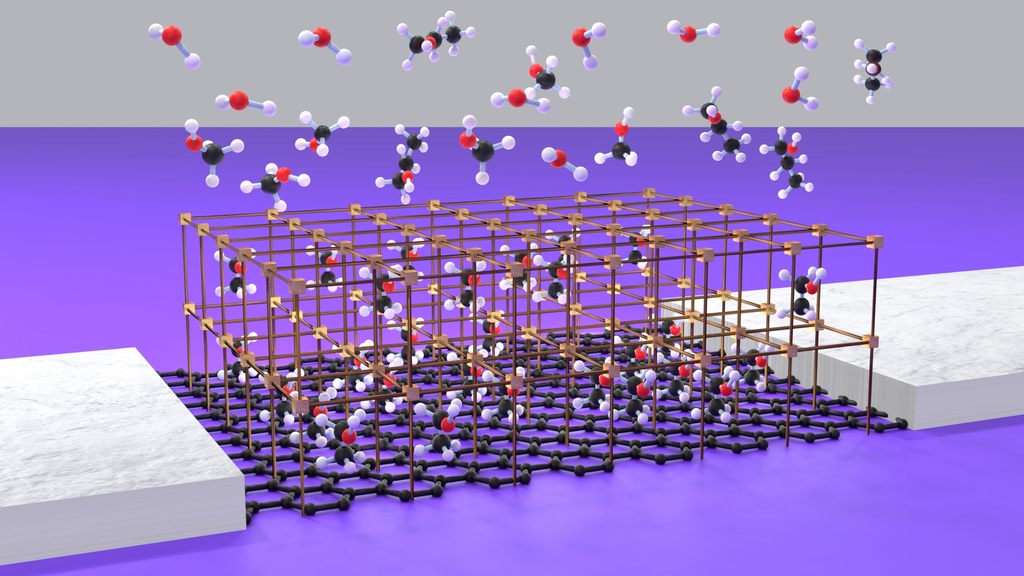

Metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) zeichnen sich durch hohe Porosität und eine anpassbare Struktur aus. Sie besitzen enormes Potenzial, zum Beispiel für Anwendungen in der Elektronik. Doch bisher schränkte ihre geringe elektrische Leitfähigkeit ihren Einsatz stark ein. Mithilfe von KI- und robotergestützter Synthese in einem selbststeuernden Labor ist es Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und Brasilien nun gelungen, eine MOF-Dünnschicht anzufertigen, die Strom leitet wie Metalle. Damit eröffnen sich in der Elektronik und der Energiespeicherung – von Sensorik über Quantenmaterialien bis hin zu Funktionswerkstoffen – neue Möglichkeiten. Das Team berichtet in der Fachzeitschrift Materials Horizons. (DOI: 10.1039/d5mh00813a)

Am 5. April konnten sich acht Mädchen bei uns über "Makro-, Mikro- und Nano-strukturierte Polymermaterialien" informieren. Mit Jonas Wohlgemuth, Juliane Diehm und den Auszubildenden aus dem Berufsfeld Chemie, konnten am Maker Space die 3D-Drucker bedient werden, inklusive CAD-Konstruktion mit Autodesk Fusion. Danach ging es in den Laboren der Abteilung "Neue Polymere und Biomaterialien" am IFG weiter. Dr. Meike König und Dr. Martina Plank demonstrierten die Gasphasenbeschichtungsanlage zur Herstellung von Nanostrukturierten Dünnstschichten und zeigten die Untersuchung mittels Rasterelektronenmikroskopie. Als zweiter Punkt wurde die Fabrikation von Polymerfasern gezeigt, wobei die Mädchen selbst mehrphasige "Alginatspaghetti" herstellen konnten. Zum Abschluß ging es noch einmal in den Makerspace, um die restlichen 3D-Druckteile aus den Druckern zu holen und um letzte Ideen beim Konstruieren noch umsetzen zu können.

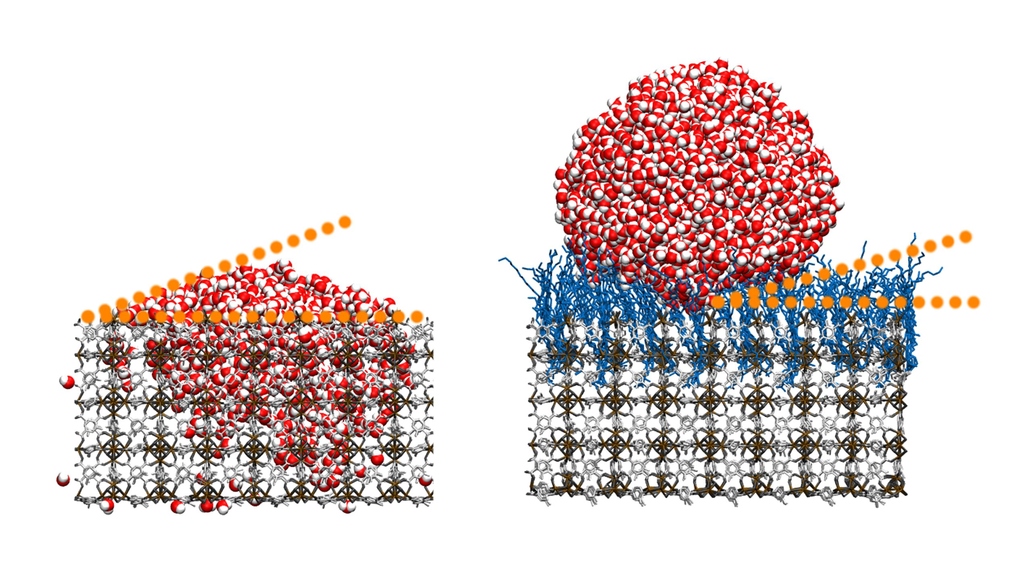

Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) haben ein Oberflächenmaterial entwickelt, das Wasser fast vollständig abweist. Mit einem völlig neuen Verfahren veränderten sie metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) – künstlich designte Materialien mit neuen Eigenschaften – mithilfe von Kohlenwasserstoffketten. Die so entstandenen superhydrophoben, also hochgradig wasserabweisenden Eigenschaften sind für den Einsatz als selbstreinigende Oberflächen interessant, die robust gegenüber Umwelteinflüssen sein müssen, beispielsweise bei Automobilen oder in der Architektur. Die Studie wurde im Fachmagazin Materials Horizons veröffentlicht.(DOI: 10.1039/D4MH00899E)

Das im Juli 2024 gegründete Spin-off CAVIGEN (UG) aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Gottwald entwickelt fortschrittliche 3D-Zellkultursysteme auf Basis von Polymerfilmen, die mit sauerstoffsensitiven Fluorophoren beschichtet sind und ermöglicht damit weltweit erstmals die Messung von Sauerstoff und dessen Gradienten in 3D-Zellkultursystemen. Dies ermöglicht eine realistischere Simulation menschlicher Organfunktionen mithilfe von sogenannten Organoiden, die Tierversuche ersetzen können.

Am 12. Juni 2024 wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen NEULAND-Innovationswettbewerbs durch den Vizepräsidenten Transfer und Internationales, Prof. Dr. Thomas Hirth, gemeinsam mit Vertretern der unterstützenden Unternehmen geehrt.

2. Preis: „RareCycle – Magnetchromatografie für das Seltenerdrecycling der Zukunft“ Von apl. Prof. Dr.-Ing. Matthias Franzreb, Dr.-Ing. André Tschöpe, M. Sc. Laura Kuger Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG)

Am 12. Juni 2024 wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen NEULAND-Innovationswettbewerbs durch den Vizepräsidenten Transfer und Internationales, Prof. Dr. Thomas Hirth, gemeinsam mit Vertretern der unterstützenden Unternehmen geehrt.

1. Preis: „VisioPrinTech – Veränderung des Sehvermögens durch Innovation des direkten Hornhautdrucks"

Von Prof. Dr. Ute Schepers, Prof. Dr. Stefan Bräse, M. Sc. Lea Franzreb, M. Sc. Eric Pohl, M. Sc. Anna Rösch

Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG), Institut für Biologische und Chemische Systeme (IBCS-FMS)

Professor Luisa De Cola, Leiterin der Arbeitsgruppe Nanomedizin am IFG, ist die Preisträgerin: 2024 des Hundertjahrpreises für Chemie und Kommunikation. Für innovative Studien darüber, wie photophysikalisch aktive Materialien und Nanostrukturen für den Einsatz in aktiven biologischen Systemen, die auf künftige Gesundheitslösungen abzielen, hergestellt werden können, und für herausragende Leistungen in der Kommunikation.

Professor De Colas Forschung liegt an der Schnittstelle zwischen Chemie, Biologie und Medizin mit dem Ziel, neue Therapien zu finden, Krankheitserreger schnell zu erkennen und Prozesse zu untersuchen, die durch die Aggregation kleiner Moleküle aktiviert werden.

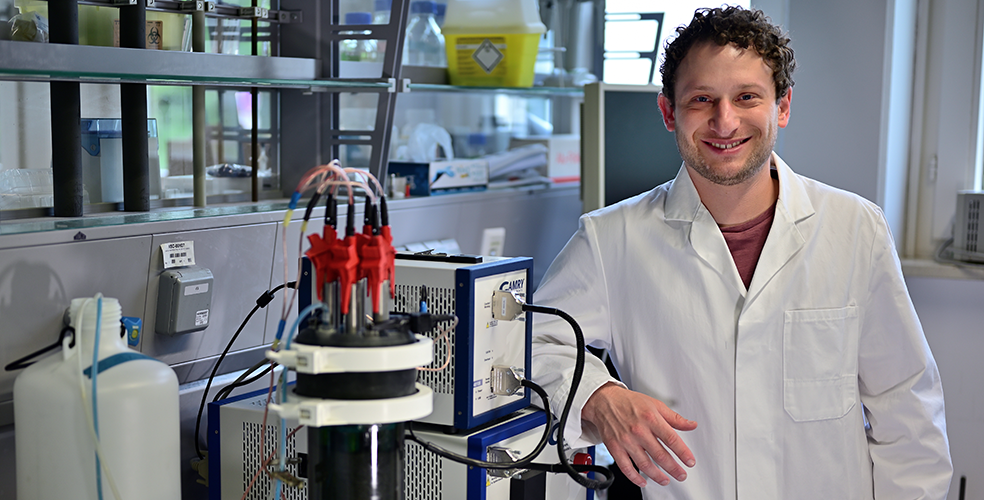

Elektrochemische Reaktoren sind Bestandteil vieler technologischer Prozesse, beispielsweise bei der Abwasseraufbereitung oder bei der Produktion von Biokraftstoffen. Sie finden vermehrt auch in anorganischen und organischen Synthesereaktionen sowie im Zusammenhang mit enzymatischen Umsetzungen Anwendung. Eine Herausforderung dabei ist die Skalierung vom Labor in die industrielle Anwendung. Um die aussichtsreichen Potenziale der Technologie für den industriellen Maßstab nutzbar zu machen, haben Forschende des KIT (IFG) ein innovatives Reaktordesign entwickelt.

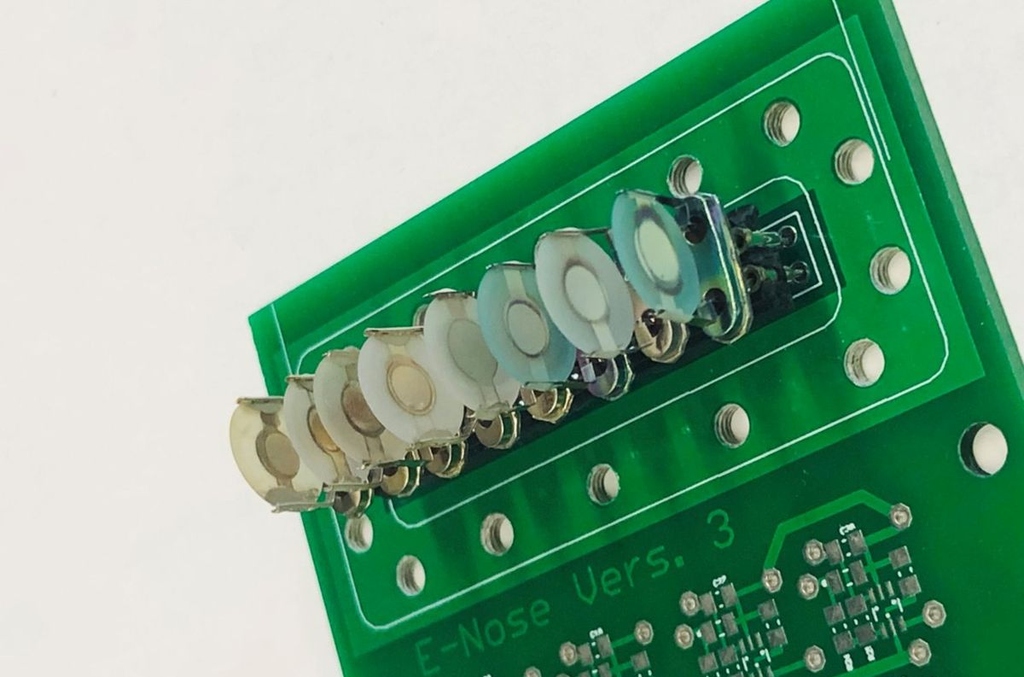

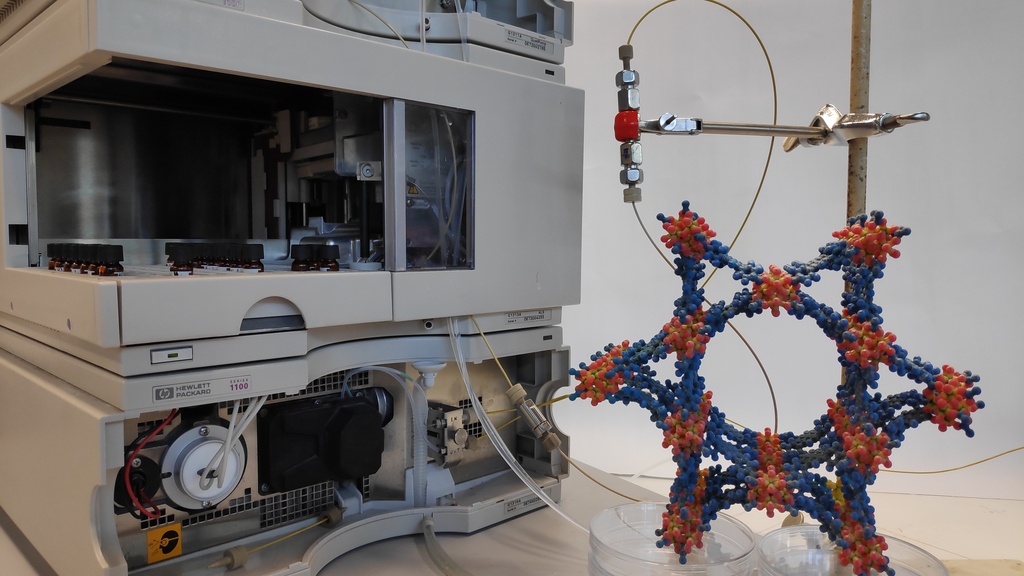

Um Duftstoffe schnell und objektiv zu unterscheiden, haben Forscher am KIT eine hochprazise elektronische Nase mit einem künstlichen Geruchssinn entwickelt. Das effiziente Training auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) hebt die KIT-Erfindung von Prof. Nick und Prof. Wöll aus der Masse vergleichbarer Konkurenzsysteme hervor. Es macht die E-Nase aus Baden flexibel und vielseitig einsetzbar. Auch in zwei Punkten haben die Karlsruher Forscher die Nase vorn. Die Technologie ist relativ günstig, weil sie billige Quarzoszillatoren verwendet, die unter anderem in Handys verbaut werden. Im Unterschied zu den kühlschrankgroßen Massenspektrometern, die in den Laboren an verschiedenen Stoffen "schnüffeln", ist die künstliche Hundeschnauze zudem sehr kompakt. "Im Prinzip geht es um, einen Zusatz, der auf ein Mobiltelefon aufgesteckt werden kann", erklärt der Materialforscher Wöll.

Ein warmer Sommertag, eine Prise Meeresluft, ein regnerischer Herbsttag – alles hat seinen eigenen Geruch. So auch Lebensmittel, die sehr frisch oder leider bereits schlecht sind. Viele dürfen hierbei auf ihre Nase vertrauen, ob sie die Lebensmittel noch verzehren können, oder nicht. Doch manch einem bleibt dies verwehrt, weil sein Geruchssinn nicht ganz so gut funktioniert. Was ein Spürhund bei unterschiedlichen Gerüchen problemlos schafft, ist nun Wissenschaftler:innen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Karlsruhe im Bereich der Pflanzenbio-logie ebenfalls gelungen. Wie genau die Sensoren funktionieren und welche Rolle die Künstliche Intelligenz hierbei spielt, erfahren Sie im Interview mit Prof. Dr. Dr. h.c. C. Wöll, Direktor des Instituts für Funktionelle Grenzflächen.

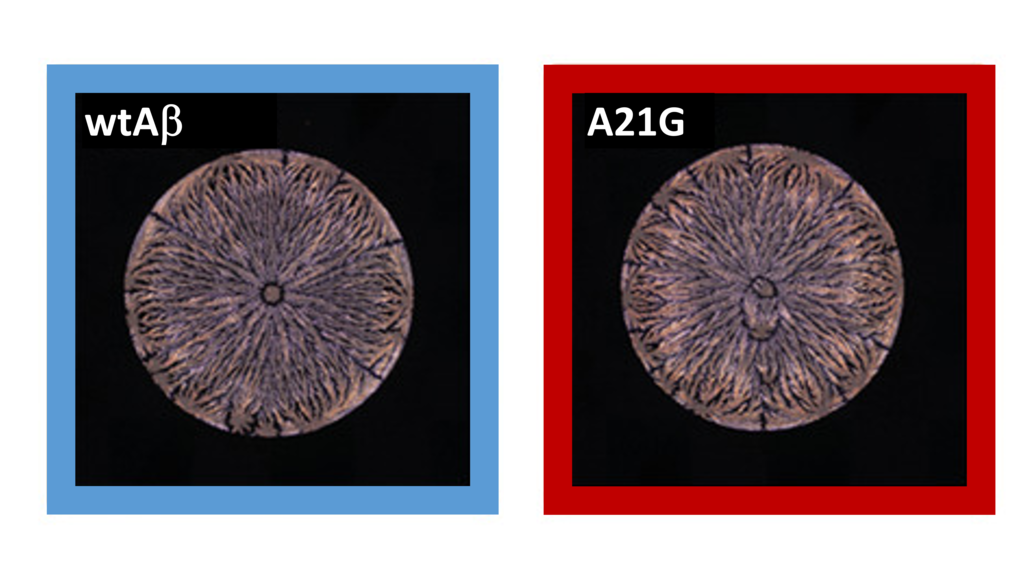

Neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson werden durch Fehlfaltungen von Proteinen oder Peptiden hervorgerufen, also durch Änderungen in deren räumlicher Struktur. Ursache sind kleinste Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung der Biomoleküle. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun eine effektive und simple Methode entwickelt, die solche Fehlfaltungen bereits in einem frühen Stadium der Erkrankung nachweisen kann. Fehlfaltungen zeigen sich demnach über die Trocknungsstruktur von Protein- und Peptid-Lösungen. Dabei werden mikroskopische Aufnahmen mit neuronalen Netzwerken analysiert, die Vorhersagegenauigkeit liegt bei über 99 Prozent. Die Ergebnisse erschienen in Advanced Materials.

Ein am KIT entwickelter, maschinell trainierter Sensor mit Filmen aus metallorganischen Gerüsten spürt flüchtige organische Verbindungen in Gemischen auf. Unsichtbar, aber möglicherweise schädlich sind flüchtige organische Verbindungen (VOC), wie sie beispielsweise bei der Verarbeitung von Farben und Baustoffen freigesetzt werden. Die kristallinen, hochporösen MOFs eignen sich hervorragend für die Sensorik, weil sie sich vielfältig variieren und präzise auf die zu detektierenden Stoffe einstellen lassen. Zunächst brachten die Forschenden um Lars Heinke am Institut für Funktionelle Grenzflächen des KIT sechs verschiedene MOF-Filme auf Quarzkristall-Mikrowaagen auf. Anschließend wurde das für die Analyse der Sensordaten zuständige neuronale Netzwerk mit Methoden des Maschinellen Lernens trainiert. Wie das Team in der Zeitschrift ACS Sensors berichtet, erkannte die „E-Nase“ die drei verschiedenen Xylol-Isomere in Gemischen höchst zuverlässig und genau.

Bei der Materialentwicklung entstehen große Datenmengen, die in Supercomputern wie dem Forschungshochleistungsrechner ForHLR am KIT verarbeitet werden. Diese Daten besser nutzbar zu machen hat sich das NFDI-Konsortium FAIRmat zur Aufgabe gemacht (NFDI=Nationale Forschungs-Daten-Infrastruktur). Das NFDI-Konsortium FAIRmat wendet im Bereich der Materialforschung die FAIR-Prinzipien – Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (verknüpfbar mit anderen Daten) und Reusable (wiederverwendbar) – an, die Voraussetzung für nachhaltig nutzbare Forschungsdaten sind. Damit lassen sich Forschungsdaten aus experimentellen Studien und Computersimulationen archivieren und bereitstellen. „In der Energie-, Umwelt- und Mobilitätsforschung werden viele neuartige Materialien entwickelt. Die schon vorhandenen Datenmengen stellen dafür einen wertvollen, bislang kaum genutzten Rohstoff dar“, sagt Christof Wöll, einer der Co-Autoren der Studie und Leiter des Instituts für Funktionelle Grenzflächen am KIT.

In der Vergaberunde 2021 der renommierten „Consolidator Grants” des Europäischen Forschungsrates haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sehr erfolgreich abgeschnitten. Für ihre Vorhaben auf den Gebieten der Wasserstoffversprödung, der Ionen-Dynamik sowie der digitalen Kunst erhalten der Materialwissenschaftler Christoph Kirchlechner, der Physikochemiker Lars Heinke und die Kunsthistorikerin Inge Hinterwaldner in den kommenden fünf Jahren jeweils bis zu zwei Millionen Euro

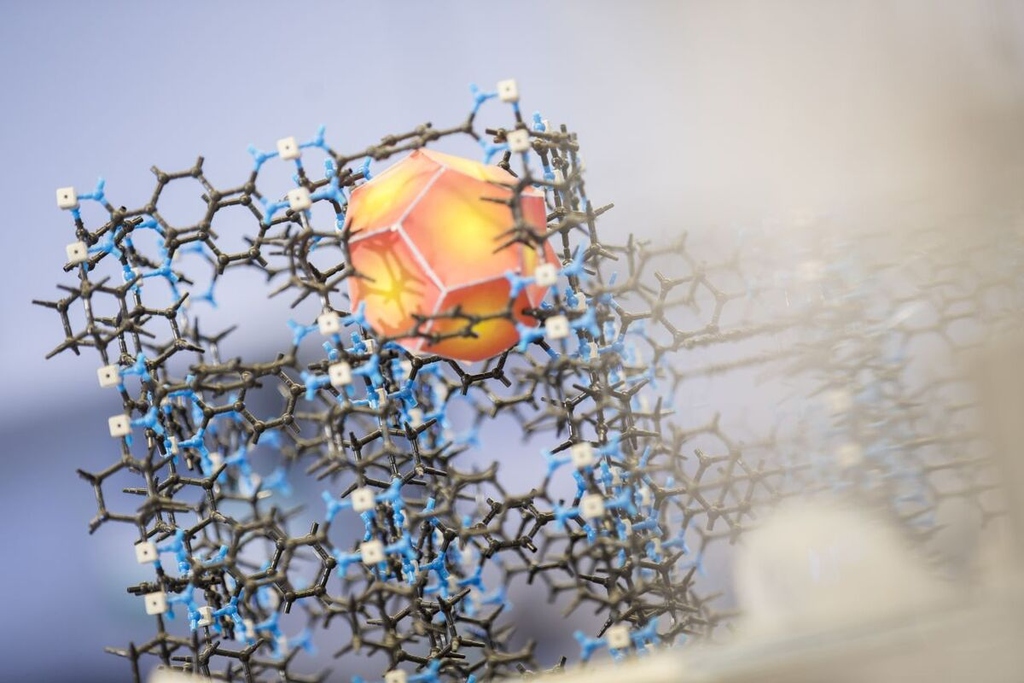

Metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) erhöhen Stabilität von Biokatalysatoren und ermöglichen deren Verwendung auch in organischen Lösungsmitteln – Forschende des KIT demonstrieren Enzym-MOF-Durchflussreaktor. Enzyme beschleunigen als Biokatalysatoren viele chemische Reaktionen. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben Forschende nun Enzyme in metallorganische Käfige (MOFs) eingelagert. Erstmals demonstrierten sie dann, dass die Stabilisierung durch diese Gerüststrukturen sogar für einen Einsatz der Enzyme in einem kontinuierlich betriebenen Reaktor ausreicht. Ebenfalls neu: Die in MOFs eingelagerten Enzyme lassen sich nicht nur in wässrigen, sondern auch in organischen Lösungsmitteln verwenden. Die Forschenden berichten in der Zeitschrift Angewandte Chemie (DOI: 10.1002/anie.202117144)

Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben mithilfe Künstlicher Intelligenz Synthesestrategien für bisher unbekannte metall-organische Gerüstverbindungen (MOFs) ermittelt. Diese hochporösen kristallinen Materialien lassen sich für verschiedenste Anwendungen wie Stofftrennung, Gasspeicherung, Katalyse und Sensorik maßschneidern.

Weltweit erste MOF-Synthesedatenbank

In der Zeitschrift Angewandte Chemie berichten die Forschenden nun, wie sich Maschinelles Lernen (ML) zur Rationalisierung der MOF-Entwicklung einsetzen lässt. „Dabei werden die Synthesebedingungen eines MOF direkt anhand der Kristallstruktur vorhergesagt“, erklärt Manuel Tsotsalas vom Institut für Funktionelle Grenzflächen des KIT, das die Studie zusammen mit dem Institut für Theoretische Informatik des KIT durchführte.

Wer in der Natur Pflanzen unterscheiden will, braucht viel Erfahrung, ein Bestimmungsbuch oder einen guten Riecher: Diesbezüglich könnte es im wörtlichen Sinne bald technische Unterstützung geben. Mit einer "elektronischen Nase" will das KIT zum Beispiel Fälschungen teurer Teesorten entlarven. Trainiert wird der Sensor mit verschiedenen Minzen. Bei der Unterscheidung bestimmter Pflanzen soll künftig eine „elektronische Nase“ helfen. Diese könnte dann zum Beispiel Fälschungen teurer Teesorten entlarven, sagt Christof Wöll vom Institut für Funktionale Grenzflächen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Auch ein Aufsatz für Smartphones sei denkbar, so dass man bei der Suche nach Pflanzen in der Natur den richtigen Riecher dabei habe. „Das Mobiltelefon dient dann als Rechenzentrum.“ Als weitere mögliche Anwendungen nennen die Forschenden medizinische Diagnostik und die Qualitätskontrolle in der Pharmazie. Duftstoffe sollen sich auf der Oberfläche von zwölf speziellen Sensoren aus je zwei Elektroden mit einem Quarzkristall ablagern. Dadurch ändere sich deren sogenannte Resonanzfrequenz; aus den Daten entstehe eine Art Fingerabdruck des jeweiligen Duftes.

Mehr Infos in c't 2021 Heft 20

Am 07.12.21 wurde Prof. Dr. Joerg Lahann (Leiter der Abteilung Neue Polymere und Biomaterialien des IFG und Codirektor des IFG) von der National Academy of Inventors (NAI) zum NAI Fellow ausgezeichnet.

Das NAI-Fellow-Programm zeichnet akademische Erfinder aus, die ihren Innovationsgeist bei der Schaffung oder Förderung herausragender Erfindungen unter Beweis gestellt haben, die einen spürbaren Einfluss auf die Lebensqualität, die wirtschaftliche Entwicklung und das Wohlergehen der Gesellschaft haben. Die Ernennung zum NAI-Fellow ist die höchste berufliche Auszeichnung, die ausschließlich akademischen Erfindern zuteil wird.

Mit extrusionsbasiertem Bioprinting, einer speziellen Technik des 3-D-Drucks, können Zellen und gewebeähnliche Materialien zu maßgeschneiderten Objekten zusammengefügt werden. Damit soll es zukünftig möglich sein, Gewebemodelle für pharmazeutische und medizinische Anwendungen herzustellen. Um die Prozessabläufe beim Bioprinting zu standardisieren, startet im Oktober ein deutschlandweiter Ringversuch im Projekt SOP_BioPrint, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) koordiniert wird. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt mit 3,15 Millionen Euro, davon erhält das KIT 1,1 Millionen Euro für die Entwicklung von Methoden für die Prozesskontrolle und -analyse. „Mit dem standortübergreifenden Ringversuch werden erstmals Daten zur Vergleichbarkeit geschaffen, die alle Schritte des komplexen 3-D-Druckprozesses im Bioprinting abbilden“, erklärt Jürgen Hubbuch vom Institut für Funktionelle Grenzflächen des KIT. „Neben dem experimentellen Teil stehen die Schaffung einer Infrastruktur für Datenspeicherung und das Datenmanagement durch eine Datenbank im Vordergrund.“

Einen neuartigen Sensor für Gasmoleküle haben Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) [INT und IFG] und an der Technischen Universität Darmstadt entwickelt. Dazu haben sie einen Graphen-Transistor mit einer maßgeschneiderten metallorganischen Beschichtung kombiniert. Der innovative Sensor erkennt Moleküle gezielt und genau und bereitet den Weg zu einer ganz neuen Klasse von Sensoren. Als prototypisches Beispiel demonstriert die Gruppe einen Ethanolsensor, der weder auf andere Alkohole noch auf Feuchtigkeit reagiert. Über ihre Ergebnisse berichten sie in Advanced Materials. (DOI: 10.1002/adma.202103316)

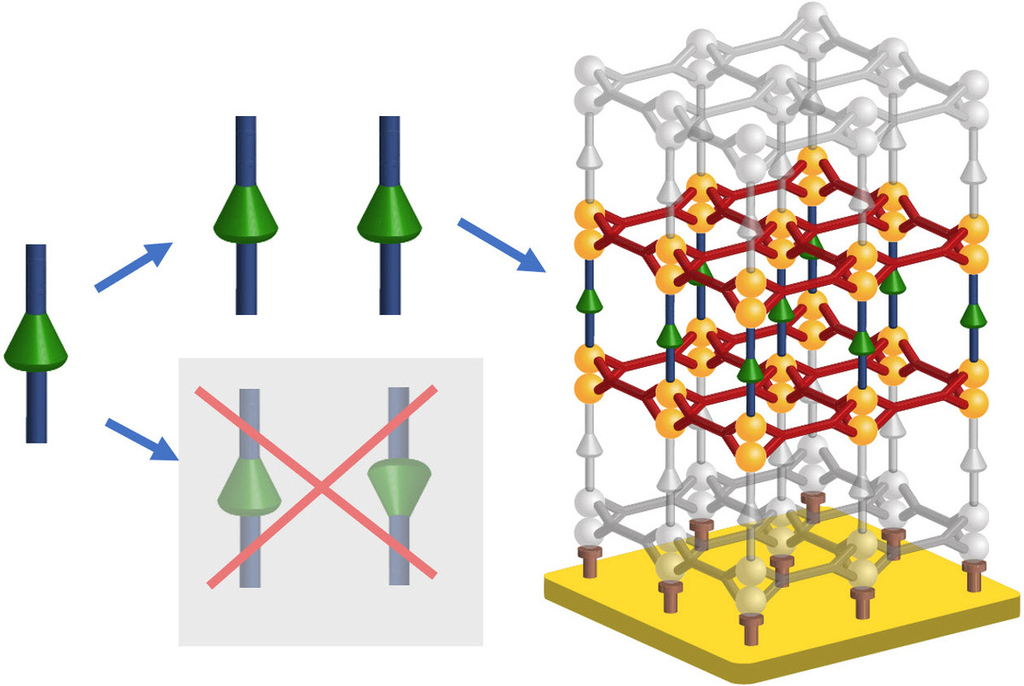

Einer Forschungsgruppe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist es gelungen, die Symmetriefalle durch programmierte Anordnung zu vermeiden und asymmetrische Bausteine auf makroskopischer Skala auszurichten. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Advanced Materials veröffentlicht.

„Nach mehrjähriger Forschungsarbeit haben wir erstmals poröse kristalline Schichten erzeugt, die ein internes elektrisches Feld aufweisen“, berichtet Christof Wöll vom Institut für Funktionelle Grenzflächen des KIT. „Außerdem konnten wir nachweisen, dass diese Schichten optische Frequenzverdopplung zeigen.“

An dem im Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order angesiedelten Forschungsvorhaben ist auch die Universität Heidelberg beteiligt; Forschende aus Graz und Berlin waren ebenfalls in die Kooperation eingebunden.

Die Deutsche Bunsengesellschaft für physikalische Chemie hat Lars Heinke, Institut für Funktionelle Grenzflächen, den Nernst-Haber-Bodenstein-Preis verliehen, der als wichtigster Preis für den physikalisch-chemischen Nachwuchs in Deutschland gilt.

In der Natur locken pflanzliche Duftstoffe beispielsweise Insekten an. Aber auch in der Industrie werden sie genutzt, etwa beim Herstellen von Parfums und Aromen. Um speziell die Duftstoffe der Minze zuverlässig, schnell und objektiv zu unterscheiden, haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in einer interdisziplinären Zusammenarbeit eine elektronische Nase mit einem künstlichen Geruchssinn entwickelt: Mit hoher Präzision kann sie unterschiedliche Minzarten erkennen – damit eignet sie sich für Anwendungen von der pharmazeutischen Qualitätskontrolle bis hin zur Beobachtung von Minzöl als umweltfreundlichem Bioherbizid.

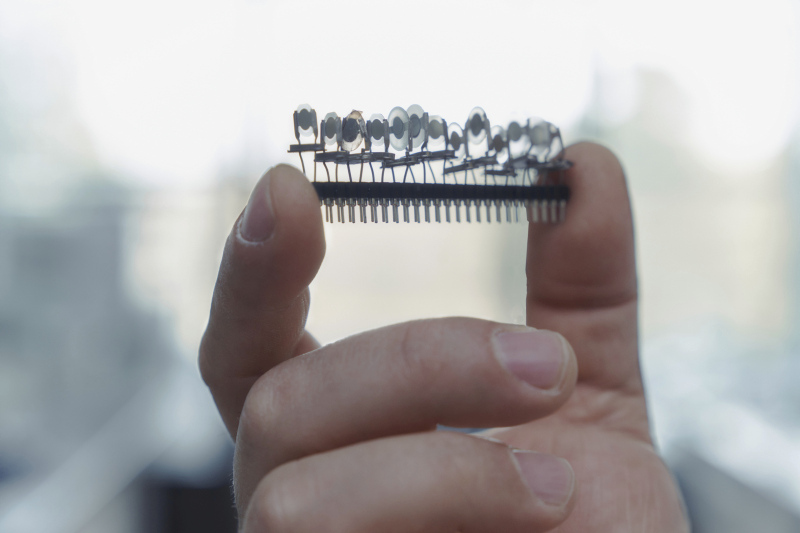

Der PCR-Test stellt die derzeit verlässlichste Methode dar, eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachzuweisen. Dabei werden Bruchstücke der Erbsubstanz des Virus aufgespürt. Die im Abstrich enthaltene Erbsubstanz muss zunächst gereinigt und konzentriert werden. Für diese Aufreinigung verwenden die wirksamsten Verfahren speziell beschichtete Magnetpartikel. Eine Erfindung von Wissenschaftlern des KIT macht diese aufwendige Methode effizienter.

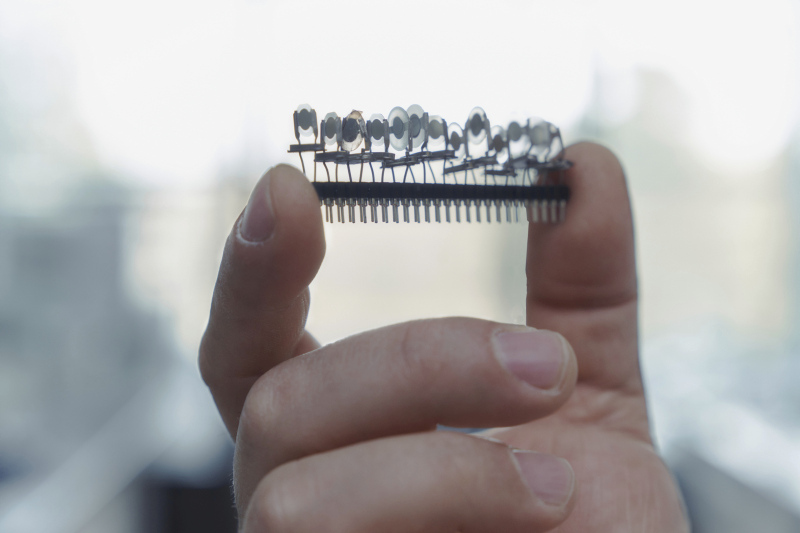

Entwickelt haben sie Matthias Franzreb und Jonas Wohlgemuth am Institut für Funktionelle Grenzflächen des KIT. Bei ihrem Verfahren erfolgt die Manipulation der Partikel mit Metallnadeln, deren magnetische Anziehungskraft sich von außen an- und ausschalten lässt. Damit lassen sich die Partikel für den nächsten Aufreinigungsschritt in ein neues Gefäß transportieren, um dort durch rasche Rotation die DNA-Bruchstücke wieder zu verteilen – wie winzige Rührer. Der Prozess läuft schnell und vollautomatisch mit 96 Nadeln gleichzeitig ab. „Damit lässt sich in 30 Minuten die Erbsubstanz aus 96 Proben gewinnen“, erklärt Franzreb. „Ein Gerät kann also in 24 Stunden mehr als 4 000 Proben aufbereiten.“

Bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson hat die Tiefe Hirnstimulation (THS) Durchbrüche bei der Behandlung ermöglicht. Dabei wird eine Elektrode tief ins Gehirn implantiert, wodurch es einer unter der Haut liegenden Mikroelektronik möglich ist, gezielt elektrische Signale an den Ort der Elektrode zu senden. Diese unterbrechen das neurologische „Störfeuer“, das die Krankheit auslöst.

Bisher erfordert das Einbringen der Elektroden jedoch einen chirurgischen Eingriff, der das Risiko von Blutungen und Infektionen birgt. Ein internationales Team, darunter eine Wissenschaftlerin des KIT, hat nun eine Methode entwickelt, bei der partikuläre Elektroden im Nanomaßstab injiziiert und drahtlos gesteuert werden. Die Ergebnisse sind in Science Advances veröffentlicht.

_rdax_98s.jpg)

Katalysatoren machen viele Technologien überhaupt erst möglich. Um heterogene Katalysatoren weiter zu verbessern, bedarf es der Analyse der komplexen Prozesse an ihrer Oberfläche, wo sich die aktiven Zentren befinden. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben mit Kolleginnen und Kollegen aus Spanien und Argentinien dabei einen entscheidenden Fortschritt erzielt: Wie sie nun in der Zeitschrift Physical Review Letters berichten, setzen sie Rechenmethoden mit sogenannten Hybridfunktionalen ein, die eine zuverlässige Interpretation experimenteller Daten ermöglichen. (DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.256101)

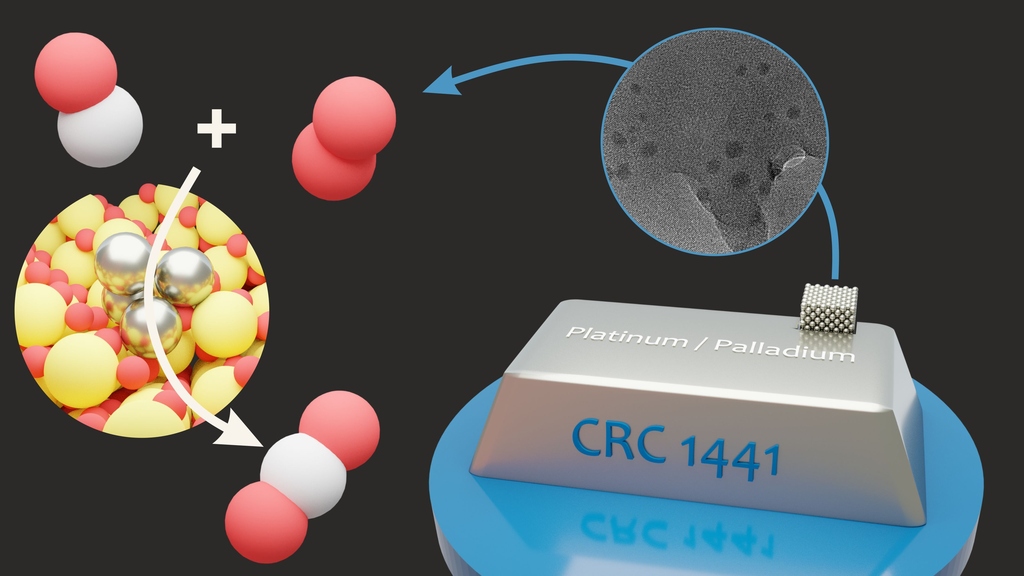

Heterogene Katalysatoren aus Edelmetallclustern und -partikeln spielen eine große Rolle in chemischen Prozessen und können schädliche Emissionen wirksam reduzieren. Allerdings sind sie viel dynamischer als bislang gedacht, und viele der auftretenden Effekte sind noch nicht ausreichend verstanden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert nun einen neuen Sonderforschungsbereich am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der auf ein ganzheitliches Verständnis der katalytischen Prozesse zielt: „TrackAct – Verfolgung der aktiven Zentren in heterogenen Katalysatoren für die Emissionskontrolle“.

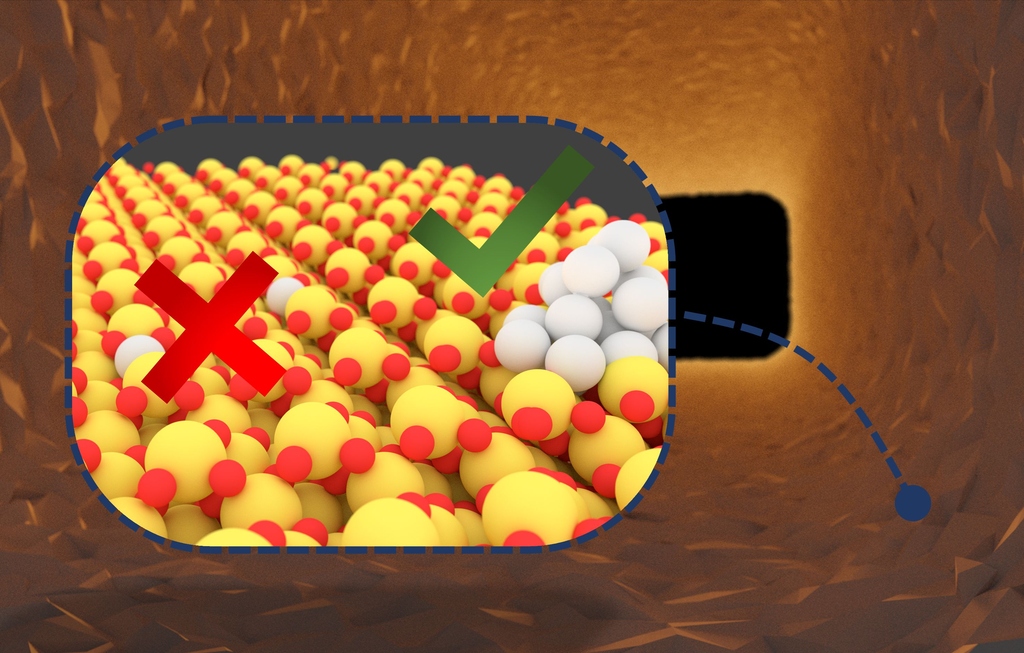

Katalysatoren aus Edelmetallen werden weltweit milliardenfach eingesetzt, etwa bei der Herstellung von Chemikalien, zur Energieerzeugung und zur Aufreinigung der Luft. Die dafür benötigten Rohstoffe sind jedoch teuer und ihre Vorkommen begrenzt. Sie optimal zu nutzen, ist das Ziel von Katalysatoren, die auf einzelnen Metallatomen basieren. Ein Forschungsteam des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) konnte nun zeigen, dass sich Edelmetallatome unter bestimmten Bedingungen zu Clustern zusammenschließen können, die reaktionsfreudiger sind als Einzelatome und so Abgase noch besser entfernen können. Über ihre Ergebnisse berichten sie in Nature Catalysis (DOI: 10.1038/s41929-020-00508-7).

Am 25. Oktober 2019 wurde Herrn Prof. Wöll die Ehrendoktorwürde der Süddänischen Universität in Odense verliehen. Am 25. Oktober 2019 wurde Herrn Prof. Wöll die Ehrendoktorwürde der Süddänischen Universität in Odense verliehen.Für seine Verdienste in der Entwicklung organischer Dünnschichten allgemein und speziell für seine Arbeit in der Entwicklung sogenannter metall-organischer Gerüstverbindungen (SURMOFs) wurde Herrn Prof. Wöll die Ehrendoktorwürde der Suddänischen Universität verliehen.

|

Nature Scientific Reports: Veröffentlichung zu Antibiotikaresistenz Nature Scientific Reports: Veröffentlichung zu AntibiotikaresistenzDie umfassende Reduktion von klinisch-relevanten Antibiotikaresistenzen aus aufbereiteten Abwässern ist Thema der Publikation in NATURE Scientific Research, die von der Abteilung Mikrobiologie / Molekularbiologie unter Leitung von Prof. Thomas Schwartz veröffentlicht wurde. Es werden oxidative und Membran-basierte Verfahren auch in Kombination miteinander verglichen und nachfolgende mikrobiologische Risiken beschrieben. |

Gefährliches Abwasser Was tun gegen immer mehr schädliche Keime? Gefährliches Abwasser Was tun gegen immer mehr schädliche Keime?Zu diesem Thema ist in der FAZ vom 3.4.2019 ein Artikel erschienen, der auch Bezug zu den Untersuchungen von Prof. Dr. Thomas Schwartz, Abteilung Mikrobiologie / Molekularbiologie am IFG nimmt. Im Rahmen eines BMBF Vorhabens werden diverse kommunale Klär-anlagen auf die Anwesenheit von Antibiotika-resistenten Bakterien untersucht und Verbreitungswege in die Umwelt aufgezeigt. Durch erweiterte Aufbereitungs-verfahren ist es möglich diese Verbreitungspfade zu unterbrechen. Dies fordert auch die WHO und die UN-Versammlung. |

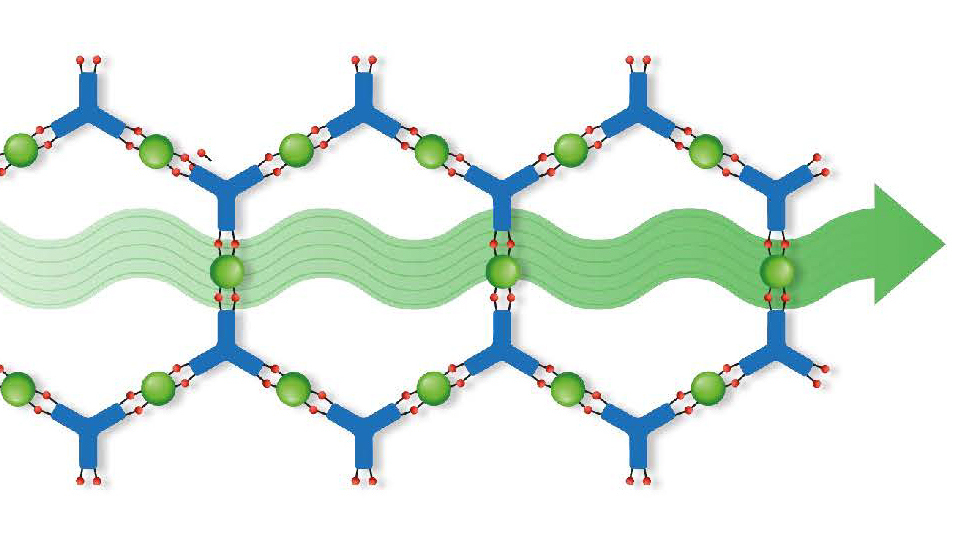

Organische Photovoltaik: Mehr Energie durch Kanalisierung Organische Photovoltaik: Mehr Energie durch KanalisierungBei der Energieerzeugung mit Solarzellen kommt den sogenannten Exzitonen eine wichtige Funktion zu. Sie entstehen als teilchenartige Komplexe aus Elektronen und Elektronenfehlstellen, sobald Photonen in den Halbleiter eindringen. Diese Quasiteilchen transportieren dann die Energie des absorbierten Lichts, bis sie in der Nähe der elektrischen Kontakte in positive und negative Ladungen aufgespalten werden, die dann einen Stromfluss in Gang setzen.

|

Auszeichnung AuszeichnungDr. Hartmut Gliemann erhielt im Rahmen des HybridSenorNet Symposiums 2018 "Intelligente Sensorik/Analytik und sichere Sensornetze: Innovative Technologien und neue Anwendungsfelder" (14.-15.11.2018 in Karlsruhe, https://www.hybridsensornet.org/ ) für seinen Vortrag mit dem Titel "Reducing the influence of relative humidity on the sensitivity of ZnO-based gas sensors by coating with metal- organic frameworks" die Auszeichnung "Beste Präsentation". |

Science: Neue Materialien – Wie Polymerpelze selbstorganisiert wachsen Science: Neue Materialien – Wie Polymerpelze selbstorganisiert wachsenBedampfen von Flüssigkristallschicht mit reaktionsfähigen Molekülen liefert maßgeschneiderte Nanofasern für verschiedene Anwendungen – Publikation in Science - Forscher am Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG) des KIT sowie an der University of Michigan, der University of Wisconsin-Madison und der Cornell University in Ithaca/New York haben nun ein einfaches und daher kostengünstiges Verfahren entwickelt, das Polymerpelze selbstorganisiert wachsen lässt.

|

Posterpreis PosterpreisAuf der Tagung “Spurenstoffe und Krankheitserreger im Wasserkreislauf” der Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. am 23. und 24. Oktober 2018 in Frankfurt a.M., wurde Herr Norman Hembach von der Abteilung Mikrobiologie / Molekularbiologie des Instituts für Funktionelle Grenzflächen für sein Poster „Combined advanced processes in wastewater treatment for reduction of antibiotic resistant bacteria“ mit dem zweiten Platz prämiert. |

Doktoranden- und Postdocstellen am Institut für Funktionelle Grenzflächen zu besetzen Doktoranden- und Postdocstellen am Institut für Funktionelle Grenzflächen zu besetzenIm Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder sind innerhalb des Exzellenz-Clusters „3D Matter Made to Order” Doktoranden- und Postdocstellen am Institut für Funktionelle Grenzflächen zu besetzen. Ansprechpartner ist Herr Prof. Christof Wöll. |

Kajal Mallick Memorial Prize Kajal Mallick Memorial PrizeDr. Hartmut Gliemann und Peter Krolla (IFG) erhielten zusammen mit Frau Prof. Christina Wege (Universität Stuttgart) und ihrer Gruppe in London den "Kajal Mallick Memorial Prize" von der "Institution of Civil Engineers (ICE) Publishing". Die Auszeichnung wurde für den Artikel mit dem Titel "RNA-stabilized protein nanorings: high-precision adapters for biohybrid design" (https://doi.org/10.1680/jbibn.16.00047)als bester Beitrag des Jahres 2017 der Sparte „Bioinspirierte, Biomimetische und Nanobiomaterialien" verliehen. |

Eintrag von Antibiotika-resistenten Bakterien in öffentliche Gewässer - eine Gefahr? Eintrag von Antibiotika-resistenten Bakterien in öffentliche Gewässer - eine Gefahr?Prof. Dr. Thomas Schwartz forscht am IFG über Antibiotika-resistente Bakterien und spricht im Interview über Hygiene und die Gefahr bei Kolonisierung. |

Facettenreiche Ceroxid-Nanopartikel Facettenreiche Ceroxid-NanopartikelAnhand von Kohlenmonoxid als Sondenmolekül sowie Infrarot-Reflexions-Absorptionsspektroskopie (IRRAS) konnten Irregularitäten auf Ceroxid-Nanostäben nachgewiesen werden, die wahrscheinlich deren hohe katalytische Aktivität erklären. Veröffentlichung vom 04.05.18 im GIT Laborportal. Mehr |

MOFs (SURMOFs) als lichtgeschaltete Protonenleiter für chemische Sensoren und Brennstoffzellen MOFs (SURMOFs) als lichtgeschaltete Protonenleiter für chemische Sensoren und BrennstoffzellenKleinskalige Gerüste aus metallischen Knotenpunkten und organischen Verbindungselementen sind wahre Multitalente: Über die Kombination verschiedener Materialien sowie die Variation der Porengröße und -gestalt lassen sich die MOFs (Metal-Organic Frameworks) für unterschiedliche Anwendungen maßschneidern.

|

Posterpreis PosterpreisAuf dem Symposium "Umweltrisiken in der Wasserforschung- Inter- und transdisziplinäre Bewertung und Perspektiven" des Wassernetzwerks Baden-Württemberg am 15. und 16. Januar 2018 in Karlsruhe, erhielt Hr. Dipl. Biologe Eike Thorben Rogall mit seiner Arbeit zum Thema:" Metformin im Abwasser beeinflusst die Vitalität von Bachforellen über Veränderungen im Fisch-Mikrobiom" einen Posterpreis. |

Ceroxid-Nanopartikel: Auf die Oberfläche kommt es an Ceroxid-Nanopartikel: Auf die Oberfläche kommt es anNeue Erkenntnisse zur Struktur ermöglichen gezielte Weiterentwicklung von Katalysatoren und Photokatalysatoren – Drei Veröffentlichungen in der Zeitschrift Angewandte Chemie |

Metallorganische Gerüste fungieren als Webstühle Metallorganische Gerüste fungieren als WebstühleEin wichtiger Fortschritt in der Herstellung zweidimensionaler polymerbasierter Materialien ist Forschern am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gelungen: Um Tücher aus monomolekularen Fäden zu fertigen, nutzten die Wissenschaftler die am KIT entwickelten SURMOFs – auf Oberflächen verankerte metallorganische Gerüste. |

Gemeinde Malsch wird zum lebenden Labor Gemeinde Malsch wird zum lebenden LaborEin neues Projekt des KIT (IFG) und der Helmholtz-Gemeinschaft erweckte im Sommer 2016 das Interesse des Malscher Bürgermeisters Elmar Himmel. " Prävention im Bauwesen " heißt das Vorhaben mit dem Ziel, die Lebenszyklen von Straßen und Bauwerken zu verlängern. |

Licht öffnet und schließt Fenster in Membranen Licht öffnet und schließt Fenster in MembranenNeuartige Membranen, deren Selektivität sich dynamisch mit Licht schalten lässt, haben Forscher am KIT (IFG + IOC) und an der Universität Hannover entwickelt: In die Membranen aus metall-organischen Gerüsten (MOFs) bauten die Forscher Azobenzol-Moleküle ein. Diese nehmen je nach eingestrahlter Wellenlänge eine gestreckte oder gewinkelte Form an. So lassen sich die Durchlässigkeit der Membran und der Trennfaktor bei der Trennung von Gasen oder Flüssigkeiten stufenlos einstellen. |

Bioabbaubare Polymer-Beschichtung für Implantate Bioabbaubare Polymer-Beschichtung für ImplantateMedizinische Implantate tragen oft Oberflächensubstrate, die Wirkstoffe abgeben oder auf denen Biomoleküle sowie Zellen besser haften können. Allerdings gab es bislang keine abbaubaren Gasphasenbeschichtungen für abbaubare Implantate wie chirurgische Nahtmaterialien oder Gerüste für die Gewebezucht. Eine Polymerbeschichtung, die im Körper wie ihr Träger abgebaut wird, stellen nun ein internationales Forscherteam u. a. mit Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie (Prof. Dr. J. Lahann) vor. |

Posterpreis PosterpreisDie diesjährige Jahrestagung der Gesellschaft für Biomaterialien fand vom 29.09.2016 - 01.10.2016 in Aachen statt. Domenic Kratzer aus der Arbeitsgruppe von Dr. Cornelia Lee-Thedieck wurde dabei für das Poster "Nanostructured multifunctional polymer films as hematopoietic stem cell culture substrates" mit einem Posterpreis ausgezeichnet.

|

Aus zwei mach eins: Wie aus grünem Licht blaues wird Aus zwei mach eins: Wie aus grünem Licht blaues wirdMetallorganische Gerüste mit Huckepack-Struktur eröffnen neue Möglichkeiten für Solarzellen und Leuchtdioden. Forscher am KIT haben nun erstmals gezeigt, dass innere Grenzflächen zwischen oberflächengebundenen metallorganischen Gerüstverbindungen (SURMOFs) sich optimal dafür eignen.

|

_rdax_82x58s.jpg) Langlebige Prothesen und Implantate Langlebige Prothesen und ImplantateEine kristalline Schicht aus Hydroxylapatit kann eine druck- und zugfeste Verbindung zu Knochen oder Zähnen bilden. Wissenschaftlern des Instituts für Funktionelle Grenzflächen (IFG) am KIT ist es gelungen, Schichten von Hydroxylapatit auf Siliziumoberflächen aufwachsen zu lassen.

|

Hohe Auszeichnungen für Chemiker des IFG Hohe Auszeichnungen für Chemiker des IFGPrivatdozent Dr. Lars Heinke erhielt ebenfalls Anfang Mai den Dozentenpreis des Fonds der Chemischen Industrie. Heinke forscht an dünnen Filmen Metall-organischer Gerüstverbindungen (metal-organic frameworks, MOFs). Besonders im Mittelpunkt stehen fernsteuerbare MOF-Materialien, die durch Einbau Lichtschaltbarer Moleküle realisiert werden.

|

Hohe Auszeichnungen für Chemiker des IFG Hohe Auszeichnungen für Chemiker des IFGProf. Dr. Christof Wöll erhielt Anfang Mai den van't Hoff-Preis der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie. Mit der Auszeichnung werden seine wichtigen Beiträge zum Verständnis von dünnen organischen Schichten, zur Chemie von Oxidoberflächen sowie insbesondere zur Charakterisierung von oberflächengetragenen Metall-Organischen-Netzwerken (surface-MOFs) gewürdigt.

|

Infrastruktur – Vorbeugen ist besser als Heilen Infrastruktur – Vorbeugen ist besser als HeilenHelmholtz-Gemeinschaft und KIT starten den Innovations-Hub „Prävention im Bauwesen“ / Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft wollen Lebenszyklen von Straßen und Bauwerken verlängern. |

Verbreiten sich multiresistente Keime über Abwässer? Verbreiten sich multiresistente Keime über Abwässer?Das Team von Prof. Thomas Schwartz untersucht Eintragspfade von Antibiotika-resistenten Bakterien und Antibiotika-Resistenzgenen in die aquatische Umwelt und bewertet technische Verfahren zur Unterbrechung der Ausbreitung. Ebenso soll die Rückkopplung zurück zum Menschen durch Kontakt mit Wasser, Abwasser oder in Kliniken untersucht werden (Microbial Dissemination).

|

Proteine im Waschgang Proteine im WaschgangWie Matthias Franzreb und die ANDRITZ KMPT GmbH mit wirbelnden Magnetpartikeln die Biotechnologie- und Pharmabranche verändern möchten. |

Kosten sparen bei der Halbleiterherstellung Kosten sparen bei der HalbleiterherstellungMineralische Schicht ermöglicht hohe Dotierungsdichten von Halbleitern und vereinfacht den Produktionsprozess. |

In der Community angekommen: In der Community angekommen:Spektrum der Wissenschaft publiziert Artikel über Porphyrin-basierte hochgeordnete Gerüststrukturen als Solarzellen. |

Detektor für Phosphor Detektor für PhosphorKIT-Wissenschaftler entwickeln einen automatisierbaren Nachweis für Phosphor, bei dem keine Chemikalien verbraucht werden. |

In Folge 6 der KIT - Video - Reihe " Biologie und Technik " erfährt Carsten bei Prof. Matthias Franzreb, wie man mit Hilfe eines 3 D-Druckers Reaktoren herstellen kann und wozu diese Reaktoren gut sind. |

_rdax_82x55p.jpg) Erster 3-D Druckwettbewerb beim Forschungstag Baden-Württemberg Stiftung Erster 3-D Druckwettbewerb beim Forschungstag Baden-Württemberg StiftungVerleihung des Jurypreises beim 3D-Druckwettbewerb an Siegfried Hohmann und Jonas Wohlgemuth. |

Erste Solarzelle aus hochgeordneten Molekülgerüsten Erste Solarzelle aus hochgeordneten MolekülgerüstenErstmals wurde auf der Basis von metall-organischen Gerüstverbindungen (MOF) eine funktionsfähige, aus einer einzelnen Komponente bestehende organische Solarzelle hergestellt. |

Pseudoteilchen wandern durch photoaktives Material Pseudoteilchen wandern durch photoaktives MaterialKIT-Wissenschaftler messen wichtigen Prozess bei der Umwandlung von Lichtenergie. |

Aufbruch ins Ungewisse Aufbruch ins UngewisseWie Christof Wöll und Hartmut Gliemann an einer neuen molekularen Plattformtechnologie Pionierarbeit leisten. |

Ernennung zum Honorarprofessor Ernennung zum HonorarprofessorDer Rektor der Hochschule Mannheim ernennt Dr. rer. nat. Thomas Schwartz zum Honorarprofessor. |

Posterpreis PosterpreisSURMOF based „Designer Solids“ as Photonic Nanomaterials for Optical and LHs Applications. |

Freie Poren für den Molekültransport Freie Poren für den MolekültransportForscher ermitteln Ursache für Barrieren an der Oberfläche metall-organischer Gerüste (MOFs) – Wichtig für die Speicherung von Gasen. |

Polymerbeschichtungen aus dem Molekülbaukasten Polymerbeschichtungen aus dem MolekülbaukastenKIT-Forscher entwickeln neuartiges Gel für biologische und medizinische Anwendungen |

Personalie PersonalieProf. Dr. Christof Wöll ist neues Mitglied der Leopoldina. |

Poren mit viel Platz Poren mit viel PlatzKIT-Forscher entwickeln neues Verfahren zur Herstellung metallorganischer Gerüste. |

Luftige Speicher für Biomoleküle Luftige Speicher für BiomoleküleMetallorganischen Gerüststrukturen bieten jede Menge Platz für Proteine und chirale Verbindungen. |

Was an der Oberfläche von Katalysatoren abläuft Was an der Oberfläche von Katalysatoren abläuftMit Infrarot-Spektroskopie weisen Wissenschaftler Sauerstoff-Fehlstellen als aktive Zentren nach.

|

Flexible Regalsysteme sortieren Moleküle Flexible Regalsysteme sortieren Moleküle |

Solarenergie effizienter nutzen Solarenergie effizienter nutzenKIT-Wissenschaftler liefern grundlegende Erkenntnisse über die Vorgänge in photoelektrochemischen Zellen. |

Savy + SURMOF-EU Projekt

Projekte

3 D Matter Made to Order

3 D Matter Made to Order